“Los buenos del Madrid, como empachados por el atracón de baloncesto del torneo navideño, andan dormidos por la cancha, con Walter absolutamente convertido en un zombie (mirada perdida, cara de sueño, reflejos aletargados)…” Szczerbiak lee y relee una crónica del Diario AS de hace más de medio siglo, sonriendo irónico, todavía incrédulo. “¿Cero ases? ¿De verdad cero ases?”

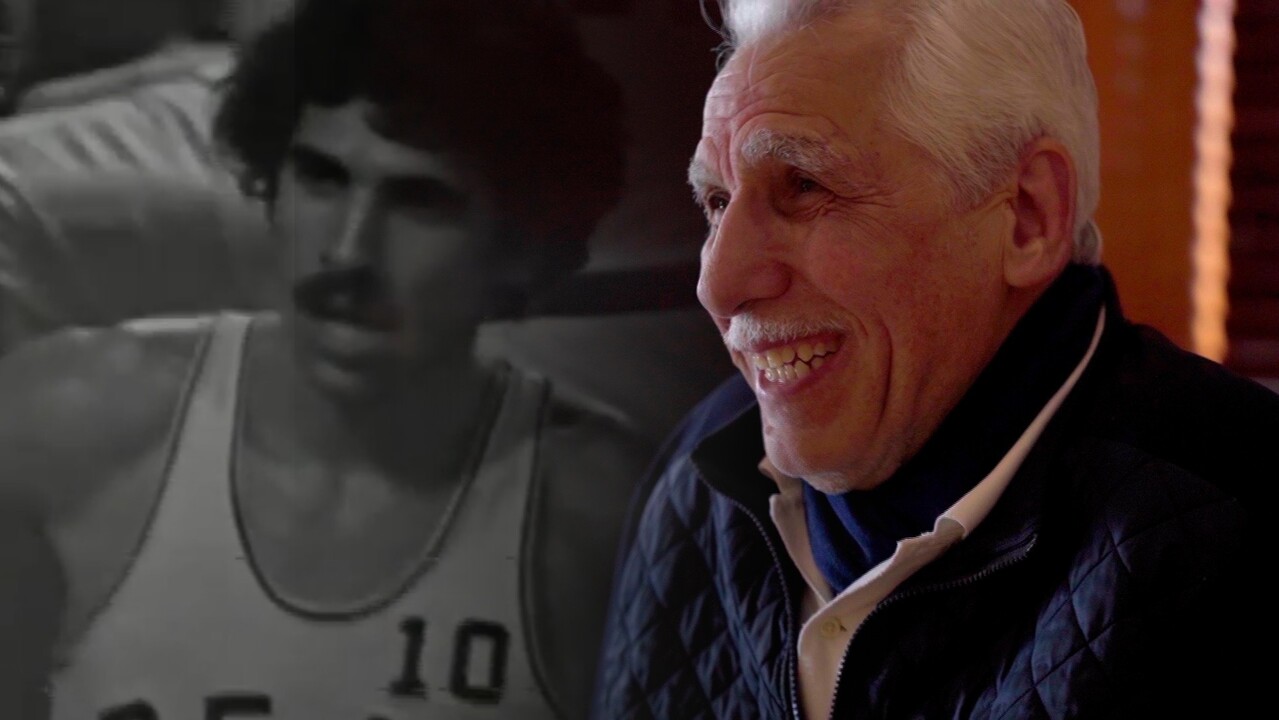

Su Real Madrid venía de arrasar al Águilas (117-67), pero el relato incidía en el cliché de que Szczerbiak no era capaz de jugar bien por las mañanas. Aquella crónica, publicada un 29 de diciembre de 1975, empezó siendo acicate y terminó, 41 días más tarde y ante el Breogán, convertida en cómplice. Cómplice de la leyenda. La madre de todas las venganzas, la razón detrás de un récord para la historia. Puestos a viajar en el tiempo, ¿por qué no empezar por el principio?, pensaría Walter, consciente de que ese 65 mágico, impertérrito ante el paso de los años, únicamente se puede explicar desde el inicio, como toda fábula que enseña y trasciende. La cabeza lúcida, a sus 76. De imagen en imagen, infinito su archivo; de recuerdo en recuerdo, infinita su memoria. La anécdota, el dato, el don para revivir un momento, el arte de hacer que lo imagines.

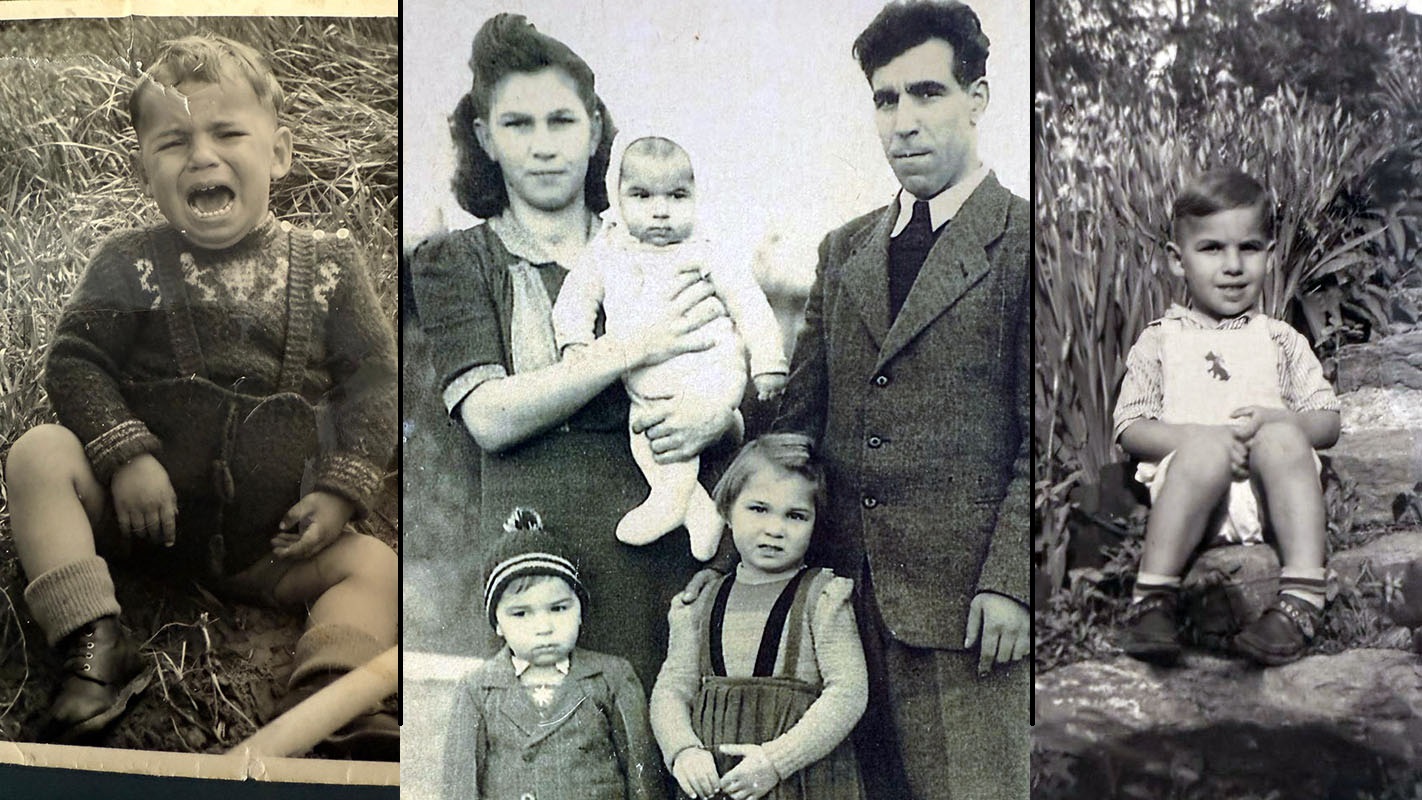

Un 21 de agosto de 1949, con la URSS a punto de detonar su primera bomba atómica para igualar la partida de ajedrez ante EE.UU., un bebé de nombre Wolodymir se asomaba al mundo en otro de esos puntos candentes donde se decidía el nuevo orden mundial. Sus progenitores, ucranianos, lo vieron nacer en un campamento de refugiados en Hamburgo, al que arribaron con la ayuda de unos soldados norteamericanos. Su padre, forzado por los nazis a trabajar en la industria germana del ferrocarril en condiciones que rozaban la esclavitud. Su madre, de empleada doméstica asistiendo a una familia alemana. Cómo no robar patatas si había que alimentarse, cómo no querer huir y qué necesidad de mirar atrás. Tras más de un lustro esperando una llamada, la paciencia encontró recompensa.

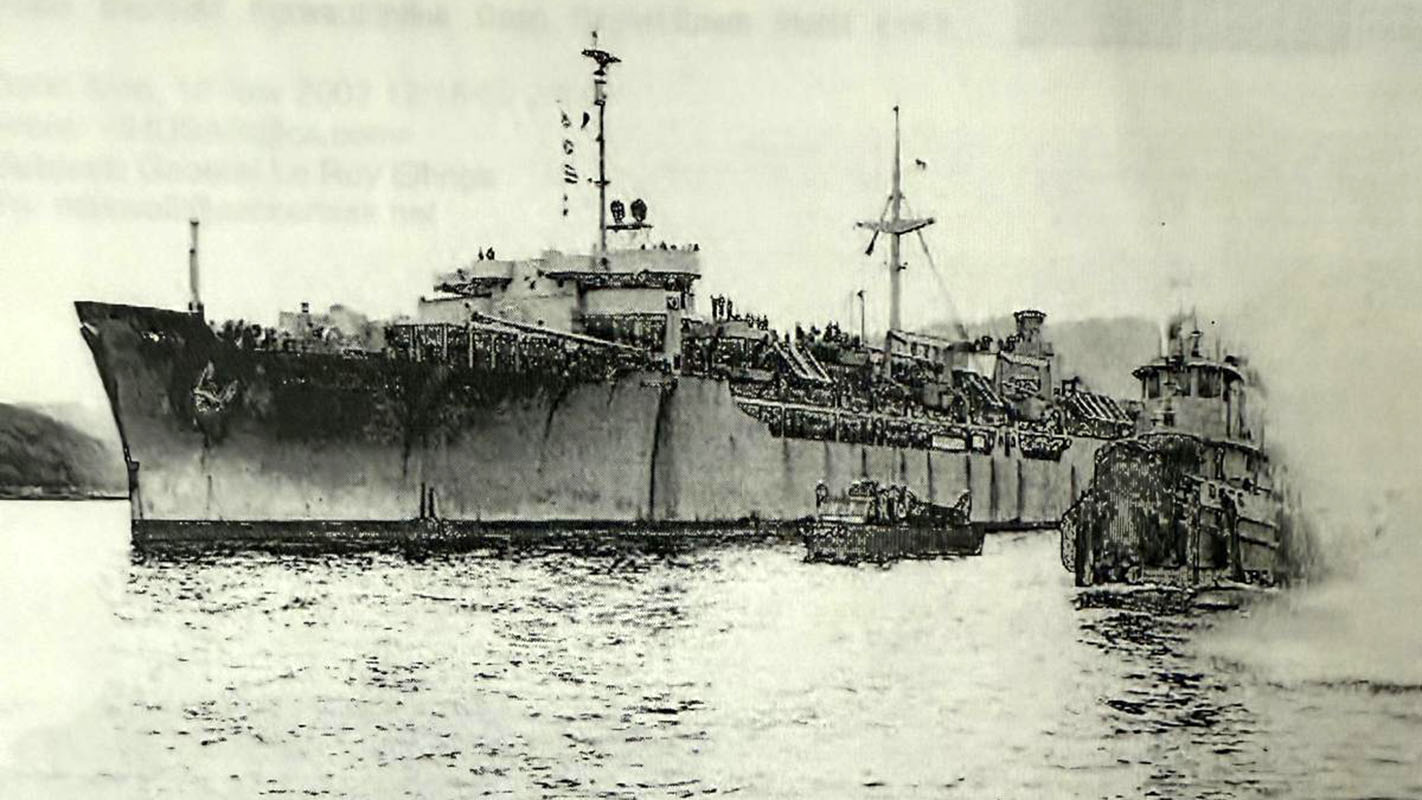

En diciembre de 1951, con Wolodymir camino de los dos años y medio, la familia Szczerbiak se subía a bordo del USNS General LeRoy Eltinge, transatlántico célebre en los sesenta por transportar a los soldados estadounidenses a Vietnam. Qué travesía aquella a través del Atlántico. Días que se repetían, noches que no acababan, su mamá enferma durante todo el periplo y su hermana enfadada porque al pequeño no se le ocurrió otra cosa que quitarle sus zapatos rojos para tirarlos al mar. La odisea terminó al sur de Pittsburgh, donde una iglesia ucraniana le había conseguido un puesto de trabajo al padre y una beca de estudios a los hijos con los que iniciar una nueva vida, lejana al imaginado edén.

Como morada en los cinco primeros años, un precario apartamento sin baño (“Teníamos que ir a una letrina exterior”, incide), con la pareja y los tres hijos, cuatro desde 1953, coexistiendo en una única habitación. Los problemas de alcoholismo de su figura paterna y sus mil oficios. El trabajo de su madre y sus complicados horarios. El nacimiento de sus hermanas gemelas en 1959 para alcanzar la media docena de retoños. Pese a su formación ucraniana, nacionalista y religiosa, pronto Wolodymir derivaría en Walter, hablando inglés con fluidez y combinando sus días de monaguillo con su habilidad para los deportes. Interés por el béisbol, coqueteo con el fútbol americano y, en especial, bastante destreza para el pickleball, deporte de raqueta a medio camino entre el tenis, el ping pong y el bádminton. Un verano su hermano mayor ganaba un campeonato y al siguiente era él el que le arrebataba en la final la corona… y la sandía que daban como premio. Sin embargo, el lado espiritual parecía pesar más: “Realmente tenía vocación de sacerdote. Era una persona muy religiosa, iba para cura. Informé al pastor y, a los 14, hice los trámites para ingresar en el seminario ucraniano”.

Stamford, Connecticut. Treinta y seis estudiantes en algo parecido a una barraca militar: toque de corneta a las 6:30 para ir a misa y los veteranos mandando en cada almuerzo. La prohibición de hablar duraba un sinfín de horas: aquel que osara a saltarse las normas, condenado a quitar hojas del patio en los pocos ratos libres de otoño. Con todo, en un día a día tan severo y estricto, el chico encontró tiempo para enamorarse del baloncesto. Fue un amor a fuego lento, de esos que llegan sigilosos para apoderarse de ti, para conquistarte con sutileza, haciéndote suyo. Ni flechas de Cupido, ni fuegos artificiales, solo una sucesión de elecciones que terminaron escribiendo el guion alternativo de su vida. Al frente, en la vereda, dos puertas dando paso a dos caminos antagónicos. Casi sin ser consciente, desde un inicio, las llaves de la segunda estaban en las gigantescas manos de Walter.

“No entendía mucho de baloncesto porque no lo seguía. Veía a la gente corriendo y saltando y me parecía demasiado difícil”. Él solo pillaba bien eso de mirar a canasta, lanzando una y otra vez de forma compulsiva antes siquiera de jugar partidos o aprenderse cualquier norma. “Tiraba y tiraba, sabiendo que, desde un punto esquinado a tres o cuatro metros, yo podía meterlas casi con los ojos cerrados”. En una ocasión, un par de chicos le preguntaron si sabía jugar y su pequeña mentira en forma de sí le dio pasaporte directo al equipo de la escuela St. Basil. Allí, a las órdenes del que también era profe de historia y álgebra en el seminario, Walter empezó a cimentar, en principio como pívot, lo que una década más tarde se revelaría como uno de los mejores aleros que jamás vio el Viejo Continente. La semilla de los 65 germinó aquellos meses.

Con mono de basket a poco que el seminario diera tregua, Szczerbiak imitaba las jugadas que más le llamaban atención de mitos que aparecían cada domingo por el viejo televisor. Un tiro en honor a Russell, otro por Robertson, el siguiente iba por Chamberlain. Entonces, el puzle pareció encajar: fundamentos de serie, la rica herencia de los otros deportes practicados, movimientos de interior bien aprendidos, y ese tiro infalible de media distancia que olía a cheques en blanco futuros. De vuelta a Pittsburgh en verano, el hasta entonces extraño playground mutó a su nuevo ecosistema, llamando la atención del que lo veía. Tanto que, el momento tenía que llegar, los entrenadores del instituto St. Casimir, compinchados con su hermano mayor, le tentaron con la pregunta más temida y esperada, la más repetida en su cabeza.

¿El camino de la devoción o la senda de la pasión? ¿Pesaba más el deseo de ser cura o la ilusión generada por el baloncesto?

“Costaba tomar la decisión, pues tenía vocación. Académicamente era el número uno de clase y de veras que me veía ejerciendo de cura. No obstante, tras darle muchas vueltas, decidí jugar en el St. Casimir y abandonar el seminario”, explica, firme en la decisión. El colegio, de origen lituano y tradición baloncestística, se situaba a 150 metros de la casa familiar, ahora sí con condiciones más dignas para Walter y sus cinco hermanos. Y, con él de estrella (25 puntos por duelo en el último curso), St. Casimir empezó a hacer ruido en la ciudad (24-2), aunque de la manera que más pellizco provoca. Dos finales crueles, un idéntico verdugo. Dos derrotas in extremis, un mismo regusto amargo, con un estresante capítulo final: “Tras la decepción de la segunda final perdida, tuve que volver a casa de madrugada por mis exámenes de SAT -selectividad a la americana-, que hice casi sin dormir”.

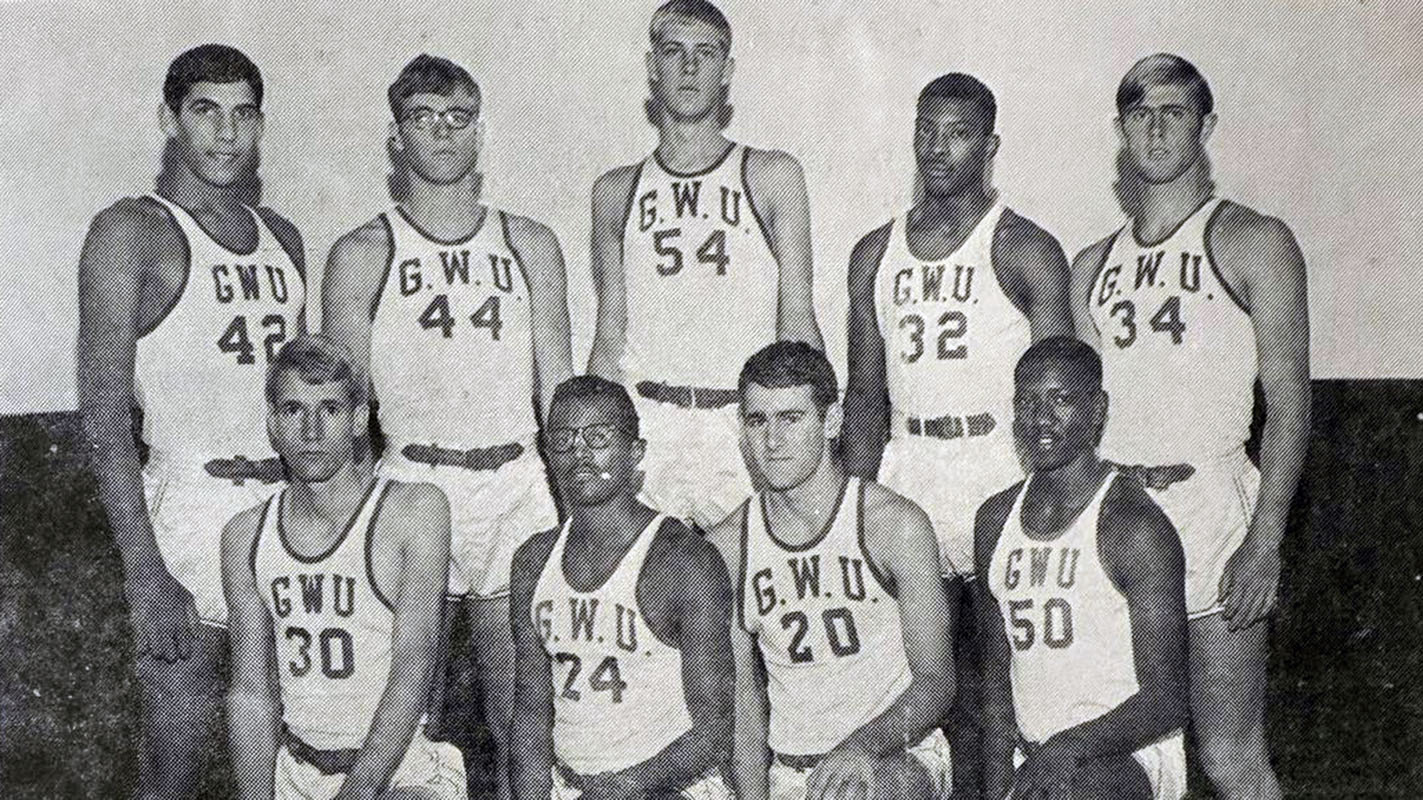

Incluso así, sus buenas notas, su aval mostrado en pista y una exhibición en un torneo veraniego (37 puntos) le abrieron el abanico de posibilidades. Ni Duke, ni Pittsburgh, ni Pennsylvania. George Washington University sería su destino desde 1967: “La primera vez en mi vida que me subí a un avión fue para porque me invitaron a su universidad. Al llegar a Washington me impactó ver desde el avión la Casa Blanca o el monumento a Lincoln. Estaban en horas bajas, pero tomé rápido la decisión, pues tenía que marcharme de casa por los problemas de dinero y por el alcoholismo de mi padre”.

Szczerbiak pareció caer de pie: fiel creyente de la figura del sexto hombre de tanto seguir a los Celtics (“Quiero ser como John Havlicek”, repitió mil veces en aquella 1967-68), aportó en su primer año más de 15 puntos desde el banquillo, una situación cortada abruptamente en el segundo ejercicio, donde parecieron olvidarse de él, en un plantel diseñado para los bases. “Yo creo que realmente no sabían lo que tenían en mí. Hasta el último partido de esa temporada no fui titular y ganamos de calle. Creo que ahí se dieron cuenta de que mis cualidades hubieran funcionado bien”. En el arranque de su tercera campaña, una conmoción cerebral le dejó en el dique seco hasta que explotó con 35 puntos ante William & Mary: ya nadie le arrebataría el puesto. 17,2 puntos y 11,7 capturas por choque, el orgullo de llevarse el MVP en la votación interna del equipo y el honor de estar en el quinteto ideal del área metropolitana, con competencia feroz. En el curso 1970-71, el de su despedida, su universidad siguió sin encontrar la regularidad, con falta de intimidación en la zona y un puñado de derrotas no esperadas que no empañaron sus apabullantes números: 22,8 puntos, rozando el 60% de efectividad, y 13 rebotes por cita que le vistieron de Mr Metropolitan Area en Washington. El mejor en una tierra de talento.

A las pocas semanas, puso el PIT (Portsmouth Invitational Tournament) a sus pies, vistiéndose de máximo anotador del afamado torneo previo al draft y seleccionado igualmente como MVP, esta vez con recompensa material y no simbólica. “Me regalaron un televisor en color que hizo que mi habitación fuera la más popular de todo el edificio. Nadie hubiera apostado mucho dinero por verme llegar al mundo profesional, me ayudó enormemente el jugar en el playground con gente tan buena. Me criticaban siempre por no ser alguien súper rápido o un gran saltador, pero yo sabía cómo entrar en un grupo de jugadores y mejorar su potencial. Esas pachangas me enseñaron a cómo contribuir para ganar y, además, yo tenía otros puntos fuertes: mi tiro de distancia era casi infalible, usando mucho el tablero. Con tal de no fallar, por mi cabeza pasaba Jerry West cada vez que lanzaba. Además, contaba con un sentido innato del rebote, y destacaba en el contraataque: si tan lento decían que era… ¿cómo es que llegaba antes que todo el mundo?”

Algo de eso captó el ojeador de los Suns, que convenció al famoso Jerry Colangelo: Walter Szczerbiak acabó seleccionado por los del Valle del Sol en la cuarta ronda (nº 63) del draft NBA del 71. Phoenix, cautivado por su competitividad, le sedujo con un contrato de 85 000 dólares por tres temporadas, en una propuesta no garantizada que exigía no hablar con los Dallas Chaparrals, franquicia de la ABA -la liga del balón tricolor repleta de astros de la época- que también le había escogido en su draft alternativo. El exterior aceptó por asegurarse algo, aunque, sin agente y algo crédulo por la inexperiencia, al final no jugó ni en un lado ni en otro, pues los Suns prefirieron apostar por Fred Taylor, futuro jugador del Estudiantes. La decepción fue monumental: “Tan seguro estaba que tras mis buenas actuaciones en el PIT que decidí pedir la mano de mi novia Marilyn, pues, sin matrimonio, su familia no le permitiría venirse a vivir conmigo. Nos casamos el día de mi 22º cumpleaños y pasamos la luna de miel en las Bermudas, con un piso en Phoenix, alquilado por un mes, esperándonos a la vuelta”.

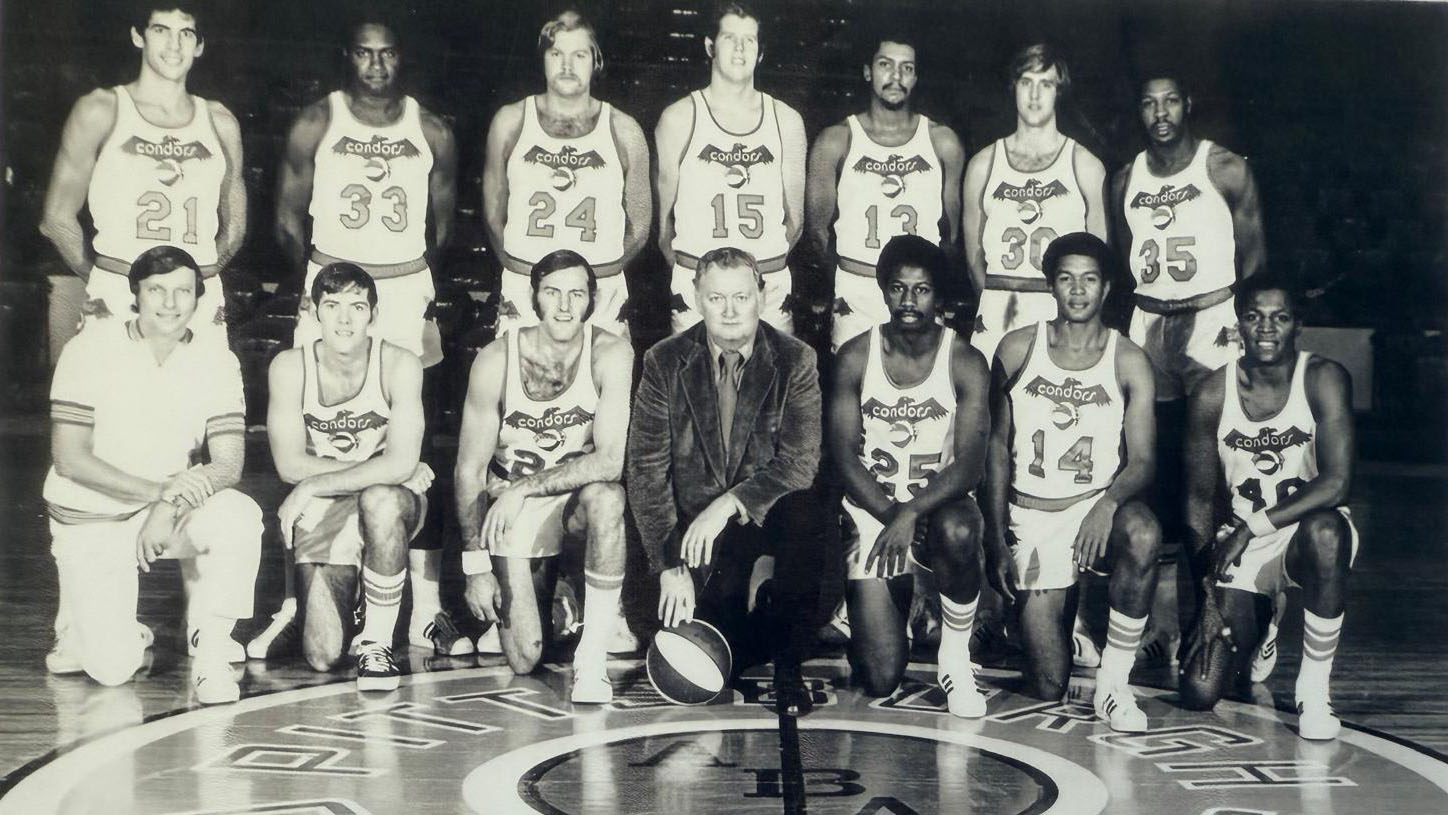

Compuesto y sin equipo, Colangelo al menos le hizo el favor de buscarle acomodo. Un par de gestiones le abrieron hueco los Condors de Pittsburgh de la ABA. Vuelta a sus raíces y regreso al hogar familiar. A cinco minutos a pie de cada sesión en el Market House, donde entrenaba en la adolescencia; a cinco en coche -ya tocaba sacarse el carné- del Civic Arena, marco de cada encuentro. Así, viéndose como el nuevo rico del Southside, el mosqueo duró poco: “Me ofrecían 24 000 dólares por temporada: ¡Mis padres tenían que trabajar cinco años para lograr eso! Hasta me compré con Marilyn una cama de agua, muy popular en la década, que asustaba a mi madre por si se les caía encima desde la segunda planta”, rememora entre carcajadas sobre esa 1971-72 de claros y oscuros.

Muy pronto se vio solo: el técnico que lo firmó y el base que le había aupado en el PIT abandonaron Pittsburgh, donde Walt encontró escasas oportunidades: apenas 11 minutos por choque y 6,3 puntos de promedio, rozando el 63% en tiros de campo, en un plantel que pedía a gritos un armario en la pintura y barra libre de tilas para John Brisker, un compañero tan estelar como imprevisible: “Daba hasta miedo pegarse a él y defenderle en los entrenamientos”. La escuadra, casi sin afición, empezó a jugar en otras pistas a las afueras de Pittsburgh e incluso en otras ciudades (Birminghan, Tucson) entre rumores de cierre de persiana y traslado. A pesar de lucirse en el tramo final, la confirmación de la disolución de los Condors en el verano del 72 supuso un jarro de agua fría para él. De inmediato, los Kentucky Colonels de Artis Gilmore, que le habían sufrido, parecieron apostar por él al seleccionarlo en 7º lugar durante el draft de dispersión. Cuando el alero ya se veía con sitio allí, otro golpe hizo tambalear su carrera: “Yo venía de anotar 13 puntos en 9 minutos en un duelo de pretemporada, incluyendo canasta para forzar la prórroga. Y al día siguiente me dicen que, pese a que me merecía seguir, tienen que hacerle hueco a Bill Chamberlain. Le escogían a él, por mediático, y me quedaba fuera yo. Ahí sí que me desanimé, me decía a mí mismo que todo aquello era una mierda, algo increíble, ¿qué más podía hacer?”

¿Y si se había equivocado de senda? ¿Y si era la puerta del sacerdocio la que debió abrir? “Decidí volver a Pittsburgh y dejar el baloncesto por completo porque no lo soportaba más. Había hecho méritos suficientes para permanecer en cada equipo del que fui cortado”, añade, reconociendo lo cerca que estuvo de arrojar la toalla. “Yo tenía mi diploma de Administración de empresas y quería empezar a trabajar”. Buscó plaza de profesor, aunque le llegó una de un banco, con un interesante asterisco. Aquel ojeador de los Suns que propuso a Walter ahora entrenaba en Wilkes-Barre, un modesto equipo al noreste de Pennsylvania, que disputaba la Eastern League. Un par de partidos por finde, a cien dólares por cita, para matar el gusanillo. Cuando estaba decidido a emprender una nueva etapa, penúltimo escalón antes de su leyenda del 65, otro golpe de mala suerte se cruzó en su camino: el huracán Agnes acababa de arrasar la ciudad, arrastrando 128 vidas inocentes y destruyendo más de 220 000 hogares. El universo parecía señalarle a voces que el viejo sueño tal vez llegaba a su fin, pero… ¿acaso importaba algo el basket tras una tragedia así? Pasara lo que pasara, la decisión pareció la correcta.

Walt tenía la excusa perfecta para haberse centrado en su carrera laboral. Sin apuros económicos por lo generado por su talento deportivo y por la holgada situación económica de su pareja, tras meditarlo mucho el exterior reafirmó su compromiso con Wilkes-Barre. Ahora de una manera más incómoda, pues al residir en la casa de sus suegros en Long Island se veía obligado cada semana a hacer viajes de más de tres horas y media con tal de jugar cada duelo. De reivindicación en reivindicación, Szczerbiak lideró el ranking de anotación (24,6 puntos, aderezados con 12,4 rebotes por choque) y entró en el quinteto ideal de una competición que, para colmo, su equipo acabaría conquistando, al derrotar en la final a la Hartford de Ed Johnson, futuro campeón liguero con la Penya y leyenda en la España baloncestística de segunda mitad de los setenta.

El nivel del alero no parecía resentirse tras bajar un escalón. Al contrario, un cambio alimenticio drástico –“Qué raro me miraban en esa época cuando, por mi dieta sin carne, no me pedía un filete con patatas”- y las nuevas técnicas de respiración adquiridas gracias al yoga, que hacían que se cansase menos, fortalecían su presencia en pista. Y qué pistas. Y qué rivales. El playground, privilegiado testigo de la ristra de torneos compartiendo cancha con futuros All Stars de la dimensión de Connie Hawkins, Rick Barry, Brian Winters, Billy Paultz o el citado Julius Erving. La Universidad de St. John's como punto de encuentro. “Aquí están los patronos de pesca americanos y europeos. Esto es un mercado persa”, perjuraba en Informaciones su corresponsal Vicente de la Serna, que desde un lustro atrás y bajo el alter ego de Vicente Salaner, cubría las noticias de baloncesto del otro lado del charco. No es que exagerase. Sin ir más lejos, el excelso desempeño de Walt ante figuras más que consagradas, llamaron la atención de Jack Ramsey. Cuatro años antes de ser el entrenador milagro de Portland, el técnico le ofreció una temporada garantizada en aquellos Buffalo Braves que bailaban al compás de Bob McAdoo. En un abrir y cerrar de ojos, Szczerbiak había pasado de querer dejar el basket a estar a punto de sellar su ingreso en su soñada NBA, donde se veía muy capaz de causar impacto. En esas, una llamada, tras un sinfín de casualidades, volvió a cambiar su destino.

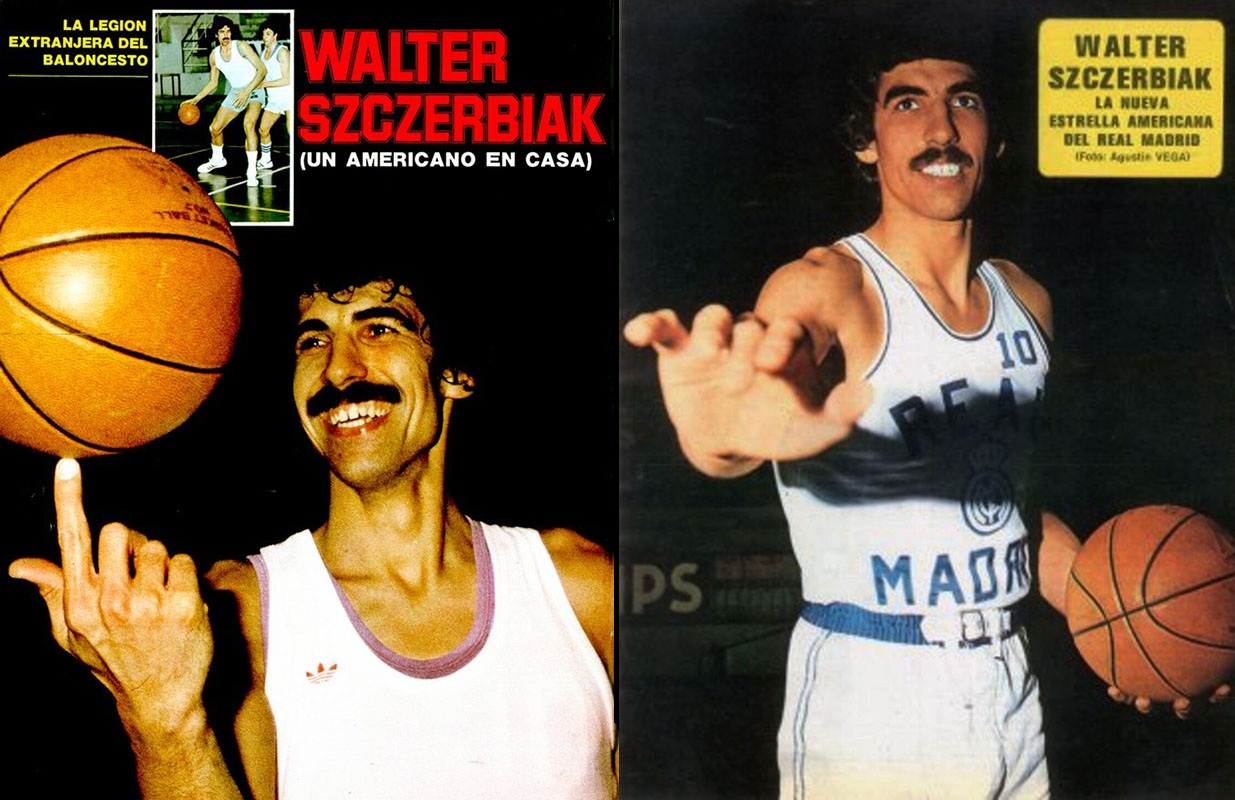

Víctor de la Serna era amigo de Lou Carnesecca, manager icónico de St. John's, y, al mismo tiempo, del mítico Pedro Ferrándiz, entrenador del Real Madrid. El triángulo perfecto para vestirle de blanco. “Carnesecca me llamó a su oficina, junto a Víctor, y me comentó la posibilidad de ir una semana a Madrid para jugar un amistoso ante la Indiana de Bobby Knight. Yo, mientras me pagaran el viaje… sin inconvenientes”, asegura, convencido en su momento de que ese escaparate internacional reforzaba sus opciones NBA, tal vez imaginando un contrato más ambicioso a su vuelta.

Al aterrizar en esa España del 73, tardofranquista, aún a varios puntos de ebullir, la primera impresión metió miedo: “No sabía mucho más allá de lo estudiado en geografía y en los dos cursos dando castellano en clase. Noté que España estaba algo atrasada respecto a mi vida estadounidense, en la que encima me acostumbré a estar un poco mimado. De repente me veo entrenando con mucho calor y una enorme sequedad, que no me gustaba a la hora de lanzar a canasta”. Del color al blanco y negro. Si cierra los ojos, probablemente podría sentir ese aroma a fritanga, o revivir el calor del hotel Cuzco, sin aire acondicionado, aburrido y cerrado a cualquier atisbo de siesta. La adaptación al equipo, mucho más sencilla: “Me encantaba cada entrenamiento con ellos, con la intuición de que podríamos hacer grandes cosas juntos. Me sorprendía tanta química y me impresionaba el equipo: el talento de Brabender y Luyk, el estilo americano de Vicente Ramos, lo bien que me entendía con nuestro jóker Carmelo Cabrera … jugábamos un mismo basket”. Precisamente Cabrera, al que conocían como ‘probador no oficial de americanos’, fue el primero en solicitar con vehemencia su fichaje a Ferrándiz, justo después de echar un mano a mano contra el estadounidense. Perdió por 10-0.

Algo similar debieron sentir los jóvenes de la Universidad de Indiana. Aquel 9 de junio de 1973, su debut en España lo produjo desde el banquillo, con Paniagua de titular. Mientras se preguntaba en la banca si para eso le habían hecho cruzar el charco, Ferrándiz se ajustó la chaqueta de cuero y le dio la alternativa. Entonces… todo cambió. La contienda, su trayectoria, la propia historia del madridismo. Szczerbiak no fallaba una, como cuando memorizaba de adolescente un punto en el que marcar y marcar, sin posibilidad de fallo. Al segundo mate de molinillo, a lo Erving, un cántico surgió en la grada:

-¡Que se quede, que se quede!

Con la remontada consumada (101-87), los motes grandilocuentes se sucedían. “Es el Dr J de Europa”, exclamaba un entendido, en tiempos en los que se sabía aún muy poco del baloncesto norteamericano (“Propuse a Erving para un campus y muchos no sabían quién era”, cuenta todavía con extrañeza). Entre halago y halago, el AS le bautizó como ‘Caramelo Walter’ en su crónica de la siguiente mañana. “Creo que fue porque no sabían mi color de piel, si era negro o blanco, pues con el sol me ponía muy moreno”, apunta, aunque el que escribe, iluso en su ingenuidad, prefiere pensar que, más que racial, el motivo fue similar al del genio que unió para la eternidad a Jason Williams con ‘Chocolate Blanco’. Basket placer, en resumen. Hasta un extremo inimaginado para el propio Ferrándiz, que citó al jugador esa misma noche. La cena con Bobby Knight y Salaner escondía una propuesta de lo más tentadora. Cinco años, cinco, con las mismas condiciones económicas que ofrecían los Buffalo Braves, incentivos fiscales por su nacionalidad, y cláusula de escape en cada verano para volver a su país. Eso sí, su respuesta debía llegar en apenas unos días.

Todo ocurrió de forma escalonada. Primero, convencer a su mujer, encantada con la idea. Segundo, presionar a los Buffalo Braves, por si rascaba una campaña adicional a la propuesta en firme. Tercero, cumplir con su palabra dada, rechazando ofertas de última hora de Italia y Rusia, para asumir su nueva realidad y comprometerse con el Real Madrid, convenciéndose a sí mismo de que aquel era el camino más corto para retomar su anhelo americano. “Desde Europa me daré más a conocer en Estados Unidos que estando allí mismo. Enseguida sabrán quién es Walter”. No fue, desde luego, por lo visto en su segundo partido, un amistoso ante China en el que estuvo desastroso por una diarrea. “No sé si fue el gazpacho o el agua, pero me quedé sin fuerzas”. Pronto la recuperó, ya por su tierra, en su despedida por un año de las pistas de Rucker Park, rindiendo a un nivel apoteósico que logró mantener en su periplo blanco. Sus Westsiders se proclamaron campeones del mítico torneo, con él de máximo anotador y su técnico, el recordado Peter Vecsey, echándose las manos a la cabeza, como relató Gonzalo Vázquez en su deliciosa serie sobre las leyendas del playground: “Es el mejor tirador que jamás vi en el parque. Anotó 31 puntos, uno más que su compañero Julius Erving. Siempre pensé que era Walter el que tuvo que llegar a la NBA”.

‘Caramelo’ no bajó de las nubes al instalarse definitivamente en Madrid, obstinado en que los aficionados aprendiesen desde el primer día a pronunciar su apellido. Noviembre regalaba el morbo de un Madrid-Barça como estreno liguero, que la prensa vendió como un cara a cara entre Szczerbiak y Héctor Blondet, flamante fichaje blaugrana con la vitola de ser el máximo anotador de los Juegos Olímpicos del año anterior. Jamás hubo siquiera duelo, pues su golpe en la mesa resultó demoledor. Maneras de perfeccionista. Una canasta, otra. Un castigo constante, un público en el bolsillo y un Clásico teñido de blanco para los libros de historia (125-65), con 47 puntos con su rúbrica como carta de presentación oficial. La revolución había comenzado, y el terremoto trascendió las fronteras del basket. De noche, Walter entraba en todos los rincones del país a través de la caja tonta, entrevistado (¡en castellano!) en Estudio Abierto, mano a mano con José María Íñigo en horario de máxima audiencia.

“Ha dejado pequeñito al mismísimo Brabender”, se podía leer en la prensa catalana. “Lo normal es que ahora me pongan dos hombres encima y me defiendan mejor”, respondía él, intentando quitarse de encima una presión condenada a acompañarle de forma perenne. “Es algo que tuvimos claro todos los americanos que jugamos en España: si perdíamos, era nuestra culpa”. Pero él, precisamente él, estaba destinado a perder muy muy poco. Entre victoria y victoria, mil maneras de hacer historia.

Del 11 de noviembre de 1973 al 8 de febrero de 1976, fecha en la que Walter destrozó todos los registros de anotación en España, transcurrieron mucho más que dos años y tres meses, en los que tomó nota de la idiosincrasia de su nuevo país y su nuevo club. “Después del gran triunfo ante el Barça, como encima había caído la Penya el día anterior, todos decían que la liga estaba acabada y yo no entendía por qué”. Lo supo al mayo siguiente, a la hora de alzar el trofeo de campeón como invicto (27 triunfos, 1 empate), con vitola de ser el segundo máximo artillero (30,3) de la competición. ¿Y si ese era verdaderamente su lugar? En el verano del 74, tras su último desengaño amoroso con la NBA -a pesar de volver a incendiar Rucker Park, no fructificó su acercamiento a los Knicks- se convenció definitivamente. Al final y al cabo, algún paralelismo veía. “Éramos los Celtics, pero sin Russell”, bromea, orgulloso del baloncesto desplegado en esa época por su Real Madrid. Una máquina de ganar, veloz en la transición, de libreta corta pero muy bien ejecutada, que fue la primera razón de peso del inminente récord. Aquel equipo fluía y él ejecutaba como nadie, entre high-fives de celebración, al más puro estilo yanki.

Fue un Madrid de museo, embajador de una época, con aroma a la invencible escuadra de los 60. En su currículum, de blanco, conquistó cuatro ligas (1974-75-76-77), tres copas de Europa (1974-78-80, qué batallas ante Varese), tres Intercontinentales (del 76 al 78) y la Copa del 77 de la mano de unos compañeros a los que hoy sigue considerando familia. La borrachera de éxitos provocaba que le fastidiase más la puyita del AS, tras el duelo ante el Águilas (6 u 8 puntos, según la fuente) en el que no participó tras el descanso. “Veníamos del Torneo de Navidad y pese a que el reto era siempre ganar por mucho por el basket average, Lolo Sainz quiso dar minutos a otros jugadores en el choque y no tuve quejas”. Lo de llamarle zombi tenía un pase, pero fue su nota lo que le sacó de sus casillas, teniendo en cuenta que hasta ese instante marchaba líder en la clasificación de ases de la liga, una especie de ranking de rendimiento no oficial en la época. “Era tan competitivo que quería ser el que más ases tuviera en la liga… ¡y va y me da una raya! Me cabreó tanto que acabó siendo un estímulo”. ‘Caramelo’ avisó en enero, estableciendo un nuevo tope anotador en el curso -44 puntos al Náutico-, pero su verdadera revancha solamente podía ser en una matinal. El Breogán esperaba.

“Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino…”, cantaba José Luis Perales, en la canción de moda durante febrero del 76, repleto de huelgas y manifestaciones por un pueblo que quería recuperar su libertad y su dignidad. El gélido domingo no invitaba a muchas florituras. “Me preparé igual que el día de Águilas”, sostiene. Su café con leche y magdalena, su paseo hasta el pabellón de la Ciudad Deportiva, su decepción por el pobre ambiente. “No había mucha expectación para el partido, había poquísima gente aquella mañana”. En realidad, por ser justos con el redactor del AS Carlos Jiménez -aunque en la memoria de Walter siempre fue Martín Tello el que firmó la pieza-, el nuevo técnico Lolo Sainz había comentado también en una ocasión que los suyos estaban más dormidos por la mañana y el propio Szczerbiak llegó a confesar que no le gustaba especialmente ese horario, más por el frío que por el madrugón. Aquel 9 de febrero, el calor lo pondría él.

El alero llegaba al duelo contra el Breogán como rey de los puntos en Liga Nacional (32,8). Los suyos, con pie y medio en semifinales de Copa de Europa tras arrasar unos días atrás en Holanda, ejercían de líderes en liga, con 18 victorias y 2 derrotas. Favoritos claros, cierto, si bien el Breogán tampoco es que viniese desahuciado: 7-13 de balance y un plantel repleto de nombres conocidos: de Alfonso Martínez a Alfredo Pérez, pasando por Serrano, Lete -que llegaría a dirigir el CSD-, y el incombustible Fullerton, segundo máximo artillero de la competición. Los de Lugo arrancaron entonados, con tímidas ventajas (0-4, 5-6) y un 29-20 en el ecuador de la primera parte que poco hacía presagiar la tormenta que estaba por venir. ‘Caramelo’ Szczerbiak pidió la bola y el choque acabó en sus manos.

La zona breoganista no funcionaba y el marcador se disparó al descanso (62-27), preludio de un segundo acto todavía más salvaje. “Jugamos como los ángeles”, sentenciaría Cabrera, con su oponente Ángel Sevilla claudicando años después en El Progreso de Lugo: “No paraban de meter por todos lados y eso que no había triples. Nos extrañó muchísimo la motivación del Madrid, pero luego supimos que se trataba de una reivindicación de Walter”. A ratos, el enfrentamiento se había convertido en una batalla de cifras, a cada cual más desmesurada. Los pocos que lo vivieron en directo no sabían si escandalizarse más por cómo aumentaba la renta madridista o por los puntos de la estrella blanca, que no entendía de fallos. Todo, todo lo metía. Veinte, treinta, cuarenta. Al llegar a 51, un runrún entre periodistas alcanzó el banquillo merengue. El tope de anotación de la liga de 58 puntos, logrado por Moncho Monsalve con el KAS allá por la 67-68, estaba a tiro y Luyk se lo hizo saber a los compañeros, pidiéndoles a gritos que le dieran una y otra vez el balón a un Walter tocado por los dioses y asistido como un marajá. El día propicio para un récord.

“Cabrera es amiguete del señor Szczerbiak y lo aburrió a balones”, se leyó en Marca en los días venideros. “Pudo darme 20 asistencias de las de hoy, y le apuntaron dos o tres. Por aquel entonces no se tomaba correctamente la estadística, lo que resultaba frustrante viniendo de Estados Unidos”. De hecho, entre tanto baile de números en la hemeroteca, lo único en lo que coinciden los medios es sus 65 puntos, y en sus porcentajes de otro planeta. Una cabecera hablaba de 24/26 en tiros de campo y 17/20 desde la personal, mientras que otra apostaba por el 25/27 y 15/17 en cada apartado. “Esa última opción me suena más, porque recuerdo estar muy enfadado al fallar dos tiros libres”.

Tras una segunda parte de escándalo (78-21), el tanteo final de 140-48 era sinónimo de una triple barbaridad estadística: máxima anotación colectiva en la historia, diferencia más abultada (+92) y tope individual de puntos. Medio siglo más tarde, que se dice pronto, únicamente el primer registro perdió la etiqueta de vigente. “Me mentalicé en jugar bien por la mañana, esforzándome más desde el inicio. El balón quiso entrar y mis compañeros me animaron a ir a por el récord, una vez vieron que lo podía superar. No me gustó hacerle eso al Breogán, pero no me disgustó saldar la deuda con quienes dudaron de mi profesionalidad”, declaró aquella semana tras sumar 17 puntos más que la totalidad del cuadro gallego. Eso sí, había versiones del porqué para todos los gustos: “¿Qué mosca debió picar a los madridistas para lanzarse de forma tan desaforada sobre el indefenso tablero breoganista?”, se preguntaba El Mundo Deportivo, especulando sobre si acaso el cuadro blanco pretendía intimidar al Barça días antes de su visita al Palau, donde se jugarían la liga. Szczerbiak pareció entrar al trapo (“Es en el Palau donde me gustaría marcar 65”), aunque hoy matiza su discurso: “Su prensa siempre me entrevistaba buscando motivar con mis palabras a los del Barça. La de veces que perdimos allí, aunque tenían sus trucos de la época, como alguna canasta torcida o lo de jugar justo después de su equipo de hockey sobre patines, con el parqué rebaladizo”.

Cinco décadas más tarde, el ‘Caramelo’ mantiene su primera versión: “Yo intentaba preparar igual cada encuentro, pero leyendo entrevistas posteriores, sí que pienso que tenía una energía extra, como que necesitaba sacarme la espina”. El ex del Real Madrid, que se acuerda de casi todo al milímetro, duda a la hora de recitar la fábula del 65. “Llamé a Vicente Ramos antes de tu entrevista porque no me acuerdo de bastantes detalles, aunque ambos coincidimos en algo: con un porcentaje de acierto tan alto, además de la muñeca bien caliente al tirar en suspensión, ese día tuve que coger un montón de rebotes ofensivos”.

“El Breogán no era malo, pero es que nuestro equipo era como un huracán cuando empezaba a correr y a meter pases. Muchos se desanimaban, lo que nos permitía ganar por muchos puntos. Algo así tuvo que ocurrir aquella mañana”, prosigue, admitiendo que sí visualiza con nitidez lo que ocurrió al día siguiente. Walt no le había dado demasiado bombo a la cifra, hasta que vio su repercusión en prensa, recopilando decenas de artículos y entrevistas para mandarlos por correo al otro lado del charco. Eso sí, ni siquiera en esa borrachera de elogios y titulares grandilocuentes, pudo saldar su deuda con el dichoso ranking de los ases:

-Más que por el récord de Monsalve, yo estaba expectante, porque creía que me daría cuatro ases, que concedían a veces en actuaciones tan especiales. ¡Y el cab… de Carlos Jiménez solo me dio tres ases!

Transcurrido medio siglo y camino de las 16 000 batallas disputadas desde entonces, los 65 puntos continúan siendo cifra mística y territorio vedado en la historia del baloncesto nacional. Solamente Epi -54 puntos como tope acb- en 1984 y Landesberg en el nuevo siglo (48) avivaron tímidamente el debate de si alguien osaría destronar a Szczerbiak: “Con los entrenadores y las rotaciones de hoy en día, será difícil. Me parece complicado que lo superen”, admite, bien orgulloso de su marca.

En una ocasión, la leyenda de la NFL Don Hutson confesó que, realmente, le encantaba que le arrebatasen un antiguo récord, pues suponía una oportunidad para revivirlos. “No todos los récords están hechos para romperse”, replicaría Karl Malone. Y es que ‘Caramelo’ Walter nunca necesitó efemérides para evocar instantes triunfales, como sentenció en El País: “Me gusta ver archivos antiguos porque en Estados Unidos soy un don nadie o, como mucho, el padre de Wally. Así que me subo al ático para refrescar la memoria de aquel tiempo glorioso”. Cuánto por releer, cuánto por revisionar, al son nostálgico de Neil Diamond o Elton John, fijos en su tocadiscos durante los setenta. De cómo culminó en el Palau su agitada semana del récord -asistencia in extremis a Brabender para que este sentenciara la Liga sobre la bocina- a la decepción de jugar, desde 1977, exclusivamente competición europea. Y aun así, su concurso resultó vital para conquistar Europa en 1978, ante Varese (“El partido de mi vida”), y en 1980, contra Maccabi. Una despedida, no por voluntad propia, en lo más alto. Siete años, once títulos muy festejados, un récord inamovible y un adiós dulce, aunque amargamente inesperado.

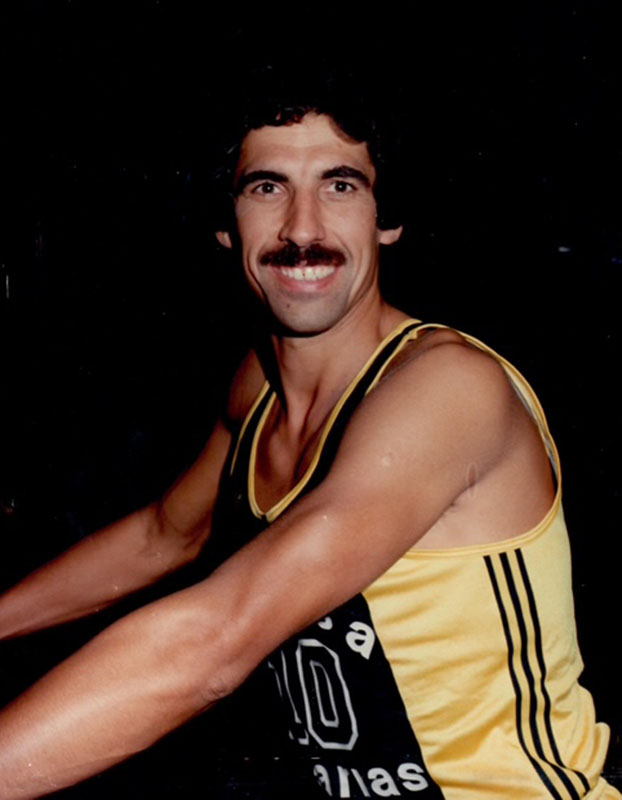

Ya nunca nada fue igual sobre el parqué. En Udine, segunda italiana, sus recitales anotadores se alternaban con sus visitas al hospital. Tantas que se retiró hasta que, en 1983, su amigo Carmelo Cabrera lo logró convencer para un último baile en el Cafisa Canarias, una especie de sucursal de veteranos de guerra madridistas, con Reister, Prada y Bethencourt completando el plantel. Y lo cerca que quedó Brabender. 23 puntos de media tras dos años jubilado, y otra marcha fea y abrupta, perdonando su segundo curso de contrato para no volverse a Estados Unidos sin conflictos abiertos.

Ahora sí, Walter volvía a empezar de cero, convencido de que fuera de la pista también podría brillar sin dejar de lado su mayor pasión. Un buen día, el entonces presidente acb Eduardo Portela le preguntó qué podía aportar a la asociación y él respondió con mil y una maneras de ser útil: Szczerbiak se entretendría durante el cuarto de siglo venidero grabando en vídeo entre 1200 y 1500 encuentros anuales, ofreciendo publicaciones, de libros a entrevistas, a los asociados, además de sus servicios como embajador, intérprete durante las negociaciones y una lista actualizada de futuribles acb, dando su valoración sin ataduras a agencias o representantes.

El ‘madrileño’ Wally, nacido en el 77, logró el sueño paterno de entrelazar el apellido Szczerbiak con las siglas de la NBA. Y de qué forma. 82 noches en vela por temporada grabando sus partidos, y una buena ración de justicia poética, cual cuadratura del círculo. Tanto Wally, como Will (1985) y Wendy (1988), los tres grandes regalos de su inseparable Marilyn, moldearon al Walter abuelo. “¡Tanta suerte con ellos cuatro! Me siento un afortunado por la vida que he tenido. Conocí la pobreza y algunos miembros de mi familia no pudieron escapar de ella”. Problemas financieros, una larga lista de divorcios y una triste lista de muertes inesperadas, con solo una hermana viva. Al otro lado del Atlántico, su otra familia aguarda. “¡Que viene Mr. Too Late!”, exclamará un Llorente que supo devolver con gracia el americanizado apelativo de 'Joe'. Reencuentros, comilonas, toda es buena excusa para brindar por el 50º aniversario del récord. Tras ser reconocido en territorio USA -de salón de la fama en salón de la fama-, Europa -una de las 50 personalidades del siglo XX más influyentes para el baloncesto europeo, según Euroliga- y España -elegido por la acb en el quinteto ideal de los 70, junto a Corbalán, Brabender, Luyk y Slavnic-, Walter no entiende de miedos escénicos ni en víspera del evento: “Estoy más nervioso por el viaje y por andar tanto en el aeropuerto con los pies tan cascados que por el acto en sí, que seguro que disfruto”.

“¿Ves? Si es lo que yo te digo, soy un afortunado. Tengo una casa grande, una vida cómoda y no necesito muchas máñs cosas”. Sus estiramientos matinales para evitar ciática, los pactos gastronómicos con Marilyn (él se encarga de desayuno, comidas, postres y cócteles y ella se luce en cada cena), los instantes de calidad con los nietos. Su cine clásico en la TCM, sus tardes de sofá con Sports Center de fondo. Y hasta sus siestas, tan detestadas antes. Y vuelta a empezar.

Escribió el poeta francés Jean Cocteau que la historia no es más que una combinación de realidades y mentiras. Así pues, si la realidad de la historia llega a ser una mentira, solo la irrealidad de la fábula llega a ser verdad. La suya empezó a escribirse en blanco y negro, para llegar a nuestros días inmaculada y misteriosa, un cuento de cincuenta años que sonará, en cada vuelta al sol, más y más propia de la ficción, del dibujo animado, del relato de boca en boca. Tocará pues recordar de vez en cuando que el récord del ‘Caramelo’ está más vivo que nunca. Todo por saber abrir la puerta adecuada: “La decisión de jugar al basket me ayudó a escapar de los problemas domésticos, me permitió ir a la universidad, conocer a mi mujer y tener tres hijos. Cambió completamente mi vida. ¿Te la imaginas de otra forma? Si me hubiera quedado en el seminario me estarías llamando ahora mismo Padre Wolodymir”. A saber, entonces, cuál hubiera sido el mandamiento número 65…